En France, plus de 50 000 personnes choisissent chaque année une habitation hors du parc conventionnel, selon l’INSEE. Les normes d’urbanisme ne s’appliquent pas toujours à ces habitats, ce qui complique leur reconnaissance légale et leur accès aux services publics.Les offres d’hébergement se multiplient hors du circuit classique, portées par la demande croissante d’expériences singulières et par la pression sur le marché immobilier traditionnel. Certaines initiatives bénéficient d’un encadrement spécifique, alors que d’autres restent en marge de la réglementation.

Pourquoi les logements alternatifs séduisent de plus en plus

Le logement alternatif s’impose peu à peu, propulsé par la crise du logement, la montée des préoccupations écologiques et la volonté de s’inventer une existence à contre-courant. L’envolée des prix en ville bouscule les habitudes, brique après brique, tandis qu’une partie croissante de la population cherche à fuir le schéma classique. Pour les uns, c’est l’urgence d’un budget serré qui prévaut. Pour d’autres, le déclic vient de la soif d’indépendance ou du désir de s’impliquer dans le tourisme durable et l’innovation sociale.

Derrière le terme d’habitat alternatif, une véritable profusion de styles et d’inspirations. On croise autant de tiny houses mobiles et ultra-optimisées que de maisons semi-enterrées, de cabanes démontables ou d’éco-villages solidaires. Certains y vivent toute l’année, d’autres y trouvent refuge le temps d’une parenthèse ou lors d’une escapade. Mais tous partagent cette volonté assumée : réduire leur impact sur l’environnement, matériaux naturels ou recyclés, frugalité énergétique, manière différente d’occuper l’espace.

Pour saisir ce mouvement, plusieurs moteurs s’entremêlent :

- Préoccupation écologique : agir contre l’étalement urbain, privilégier la réutilisation, s’engager vers la sobriété énergétique.

- Expérimentation sociale : refaçonner le collectif, partager les espaces, réinventer les liens dans les tiers lieux ou habitats participatifs.

- Minimalisme : alléger ses possessions, retrouver une simplicité choisie, ne garder que l’essentiel.

L’appétence pour ces habitats découle aussi d’un besoin de renouer avec le vivant. Le séjour nature n’est plus réservé à une poignée de privilégiés : il devient accessible, plus authentique, débarrassé des codes des hébergements traditionnels. Écolieux, architectures nomades, micro-maisons d’avant-garde : partout en France, et bien au-delà, les alternatives prolifèrent, stimulent l’imagination et dessinent de nouvelles façons d’habiter.

Quels types d’hébergements insolites peut-on découvrir aujourd’hui ?

Le paysage du logement atypique se diversifie à vue d’œil. Les personnes en quête d’inhabituel n’ont plus besoin de traverser la planète pour être dépaysées. D’une tiny house en lisière de forêt à une cabane dans les arbres perchée dans la canopée, chaque coin de l’Hexagone réinvente sa propre approche de l’alternative. Nomadisme, ingéniosité, sobriété : du bord de mer jusqu’aux flancs des Alpes, les tiny houses s’invitent partout.

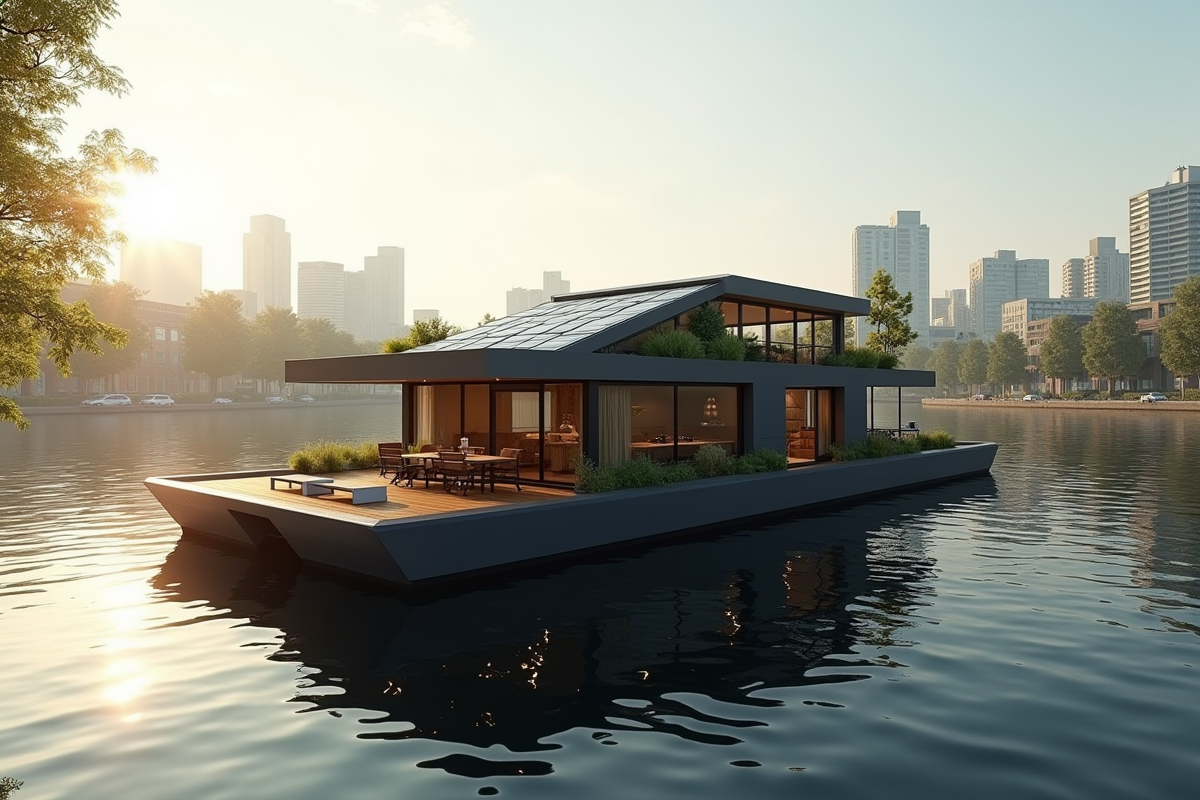

Certains redécouvrent le mode de vie mobile : yourtes, roulottes, tipis, ces abris vont et viennent au gré du vent et des projets. D’autres misent sur la mutation créative : maisons containers rénovées, earthships autonomes, où l’accent est mis sur la limitation des déchets et l’autonomie réelle. Sans oublier la maison flottante ou la cabane posée sur l’eau, libres de toutes conventions immobilières.

Pour donner une idée de cette palette, voici quelques exemples de formules qui cassent les codes :

- Cabane perchée ou flottante : la nature à portée de main, l’immersion dans le silence et la verdure.

- Géodôme ou bulle à ciel ouvert : nuits sous les étoiles avec, pour seul compagnon, la voûte céleste.

- Maison en paille ou fuste : racines rurales et respect des techniques d’antan.

- Vans aménagés, camions ou caravanes : l’itinérance, sans attache, d’une vallée isolée à un lac sauvage.

Chaque hébergement insolite s’inscrit dans une démarche, une philosophie : retrouver l’essentiel, tester l’autonomie, ou simplement décrocher du tumulte. Les propositions rivalisent d’inventivité : lodges écoconçus, abris végétalisés inspirés des histoires imaginaires, huttes revisitées. Derrière cette diversité, la société affirme une volonté de choisir ses cadres de vie et d’oser de nouveaux horizons.

Des exemples inspirants qui réinventent l’art de séjourner

Au cœur du Morvan, une tiny house pensée par une jeune équipe allie sobriété volontaire et autonomie énergétique. Loin des routes bruyantes, nichée parmi les arbres, autoalimentée en électricité, elle rebat les cartes de la vie simple et invite à ralentir. Autre trouvaille dans l’univers alternatif : des lodges modulables, installés rapidement, conçus en bois issu de filières responsables. Ces hébergements compacts démontrent qu’on peut rimer liberté, écoresponsabilité et design, sans concession.

La maison de Hobbit gagne du terrain dans le Périgord comme sur la côte bretonne. Ces habitats semi-enterrés, inspirés de réalisations pionnières européennes, privilégient l’intégration dans la nature : isolation terre, matériaux locaux, récupération de l’eau de pluie, toiture végétalisée. Ici, chaque détail rappelle le parti-pris d’une vie low-tech, discrète, tournée vers l’essentiel.

En Auvergne, certains collectifs proposent des séjours en yourtes ou en cabanes auto-construites, véritables vitrines du savoir-faire régional et de la transmission des techniques d’autrefois. On trouve aussi des earthships à énergie solaire en zone montagneuse, ou des cabanes flottantes sur les lacs du Sud-Ouest. À chaque fois, l’habitat alternatif devient un laboratoire où s’expérimentent d’autres formes d’hospitalité, empreintes d’authenticité.

Changer de perspective : les atouts et petits défis des solutions alternatives

Opter pour une tiny house, se lancer dans l’aventure d’une yourte ou d’une maison container modifie profondément le rapport à l’espace. Séduire, d’abord, par l’empreinte écologique réduite : matériaux naturels, récupération, consommation énergétique diminuée, contact direct avec l’environnement. Pour beaucoup, ce mode de vie est le miroir de leurs valeurs, alliant autonomie et sincérité.

Question budget, la maîtrise des coûts saute aux yeux. Les petites surfaces, la facilité d’entretien, la possibilité de se déplacer : tous ces avantages rendent les habitats alternatifs attractifs pour celles et ceux fatigués de la chape de béton des grandes villes. Les habitats participatifs et éco-villages créent du lien, partagent les outils, s’organisent pour innover dans l’intelligence collective. Un quotidien qui s’écrit à plusieurs mains, loin de la solitude urbaine.

Mais aucune voie n’est parfaitement lisse. Les textes de loi varient selon les territoires, la réglementation peut rester opaque, parfois restrictive quand on sort du cadre classique. Les contraintes de confort ne sont pas les mêmes : isoler une yourte, gérer la condensation sous une toiture végétale, adapter son rythme au climat… autant de défis à relever. Et côté équipements (chauffage, eau, assainissement écologique), l’adaptation devient un art en soi.

Pour clarifier ces spécificités, voici quelques exemples types :

- Tiny house : coût d’accès réduit, mobilité, cadre légal à apprivoiser.

- Earthship : autonomie poussée, respect de l’environnement, complexité technique à anticiper.

- Maison flottante : liberté, mais adaptation constante au milieu aquatique.

- Habitat participatif : ressources mutualisées, gouvernance collaborative.

Choisir l’habitat alternatif, c’est faire le pari de l’audace et de l’adaptation. C’est s’autoriser le droit de réécrire sa propre définition du foyer, et ouvrir, chaque jour, de nouvelles pistes à explorer.